읽은 책 : Quammen, David, 2012, Spillover: Animal Infections and the Next Human Pandemic, New York: W. W. Norton & Company.

0. 코로나19 팬데믹 시대

2019년 말, 중국 우한시에서 새로운 폐렴이 나타났다는 소식이 전해졌다. 각종 동물을 거래하고 식용으로 소비하는 시장에서 시작되었다는 이 “우한 폐렴”을, 사람들은 “중국에서 또” 같은 해외 토픽감 정도로 여기며 대수롭지 않게 생각했다. 그러나 이번 폐렴은 이전까지 발견된 적 없던, 전파력이 높은 신종 코로나바이러스의 감염 증세였다. 기술과 사회의 발달로 그 어느 때보다 많은 인구가 활발히 상호작용을 이어가는 오늘날, 신종 코로나바이러스는 인류의 상호작용을 따라 며칠 만에 중국 전역으로, 그리고 수 주 만에 전 세계로 퍼져나갔다. 신종 바이러스의 급속한 전파에도 추이를 조심스럽게 지켜보던 세계보건기구(WHO)도 2020년 3월 11일 범유행전염병(Pandemic) 선언을 하기에 이르렀다. “우한 폐렴”이 “코로나19 (Covid-19)”로서 세계 전역으로 퍼져나가기 시작한 지 약 1년이 지난 2021년 1월 현재, 전세계적으로 9천만 명이 넘는 확진자가 발생하였으며, 사망자는 2백만 명을 넘기고 있다. 선진국들에서 백신과 치료제가 개발되어 접종과 임상치료가 시작되었지만, 아직 감염 증가세가 쉽게 꺾이지 않고 있으며, 사람 간의 대면왕래는 극도로 위축되고, 비대면(untact)이라는 새로운 형태의 상호작용이 급속도로 부상하고 있다.

이렇게 순식간에 전세계 사람들을 감염시키고, 생활양식마저 (일시적으로나마) 바꿔버린 코로나19 바이러스는 어디에서 갑작스럽게 나타났을까? 인류 역사상 없던 바이러스가 현시점에 나타난 이유가 무엇일까? 앞으로도 이와 같은 새로운 팬데믹이 나타날 수 있을 것인가? 데이비드 콰먼의 Spillover(번역서명 : 『인수공통 모든 전염병의 열쇠』)는 ‘인수공통 전염병(zoonosis)’의 사례들을 통해 이러한 질문들에 대해 대답하는 책이다.

1. 늘어나는 '인수공통 전염병'의 사례

‘인수공통 전염병’이라는 표현은 말 그대로 ‘인간과 동물이 함께 걸리는 전염병’을 의미한다. 인간들 사이에서 전염병이 도는 것과 마찬가지로 동물들도 병원체(pathogen)에 감염되고 다른 개체에 전파시킬 수 있는데, 동물을 감염시킨 병원체가 어떠한 계기로 인간을 감염시켜 인간 사이의 전염병이 되면 이를 ‘인수공통 전염병’이라고 한다 (이러한 ‘이종간 감염 전이’를 뜻하는 용어가 바로 책의 원제인 스필오버 Spillover이다.). 비교적 흔한 (그러나 생각보다 치명률은 높은) 독감도 야생조류나 가축으로부터 인간에게 넘어오며 인수공통 전염병이 되는 것이며, 사향고양이를 통해 인간에게 넘어온 SARS(중증급성호흡기증후군), 낙타와 인간이 공유하는 MERS(중동호흡기증후군) 역시 인수공통 전염병의 사례이다.

콰먼은 다양한 인수공통 전염병의 사례를 소개하며, ‘인수공통 전염병’이 “21세기에 많이 사용될 용어”(p.21)라고 주장한다. ‘인수공통 전염병’이란 용어는 아직 대중에게 다소 낯설지만, 이미 우리 주변에 많은 사례들이 있으며, 앞으로 더 많은 사례가 발생하게 될 것이라는 시각이다. “새로운 숙주 개체군을 감염시키며 발생 수가 증가하는 감염병”을 ‘신흥 질병(emerging disease)’이라고 하는데(p.43), 오늘날 신흥 질병의 대부분은 다른 동물들로부터 인류에게 넘어오는 ‘인수공통 전염병’이다. 또한, ‘인수공통 전염병’은 인류에게 노출되지 않은 상태로, 다른 동물들 사이에 숨어있을 수 있어 대처하기가 까다롭다.(p.22) 여건만 된다면 인류에게 전파될 수 있는, 아직 우리에게 발견되지 않은 병원체들이 얼마든지 있을 수 있다는 것이다. 콰먼은 아직 종식되지 않은 에이즈 외에도 많은 인류를 감염시킬 ‘다음 큰 한 방 (the Next Big One)’이 나타날 것이라 예측하면서, 언제 어디서 나타나게 될지 모른다며 “중국 남부의 시장에서 시작될까?”(p.42)하고 가볍게 넘어가는데, 책이 출간되고 7년 뒤 우한에서 코로나19가 시작되는 것을 본 우리에게는 소름이 돋는 대목이다.

Spillover의 특장점은 헨드라, 에볼라, 말라리아, SARS, 에이즈 등 다양한 ‘인수공통 전염병’에 대해 저자가 직접 취재한 구체적이고 생생한 이야기를 들을 수 있다는 것이다. 콰먼은 단순히 ‘어떠한 병은 어떤 동물에서 옮는 것으로 밝혀졌다’하는 식으로 단순한 팩트를 나열하는 것이 아니라, 처음 증상이 발견되어 그 근원을 찾기 위해 연구자를 찾아다니고, 실제 증거를 찾아다니는 (인간에게 병원체를 옮겼을 것으로 여겨지는 동물을 찾아 실제 병원체나 항체를 분리하는) 절차를 생생하게 표현하여, 독자는 흡사 탐정소설에서 범인을 추리해가는 것처럼 이야기 속에 빠져들게 된다. 호주의 마구간에서부터 콩고의 열대우림, 우간다의 박쥐동굴 등 질병 발원지들을 넘나드는 콰먼의 이야기를 따라가다 보면, 평소에 별 관심을 두지 않았던 ‘인수공통 전염병’이라는 개념이 더할 수 없이 가깝고 리얼하게 느껴진다.

2. "왜 박쥐인가?"

책의 내용 중 현재 유행하고 있는 코로나19의 기원과 관련해서도 재미있게 볼 수 있는 포인트가 있는데, ‘왜 많은 인수공통 전염병들이 박쥐에게서 오는 것인가?’라는 부분이다. (pp.345-351) 코로나19는 박쥐에서 시작된 것으로 추정되고 있으며, 박쥐에서 말을 통해 인간에게 전파된 헨드라처럼, MERS 역시 근원은 박쥐에서 시작해 낙타를 거쳐 인간에게로 왔을 것이라는 추정이 있다. 이런 사례들에서 ‘왜 박쥐인가?’라는 의문에 대해, 저자는 콜로라도 주립대 절지동물매개 전염성 질병 연구소(Arthropod-borne and Infectious Diseases Laboratory)의 찰스 칼리셔 (Charles H. Calisher) 교수를 만났던 경험을 떠올리며, 그가 동료들과 쓴 “박쥐 : 신흥 질병의 중요한 보유 숙주 (Bats: Important Reservoir Hosts of Emerging Viruses)”라는 리뷰 페이퍼를 소개하는데, 여기에 박쥐가 다양한 질병들의 근원인 몇 가지 이유가 제시되어 있다. 우선, 박쥐의 종류가 많기 때문인데 (박쥐목(또는 익수목; the order Chiroptera)에는 1,116개 종(species)이 있는데, 이는 전체 알려진 포유류 종 중 약 25%에 해당된다) 박쥐 종들이 약 5천만 년 전으로부터 갈라져 내려오며, 박쥐가 보유한 바이러스도 함께 분화 했을 것이기 때문이다. 다음으로, 박쥐는 밀집생활을 하는 동물이어서 (멕시코 자유꼬리 박쥐는 1제곱피트(가로와 세로가 각 약 35cm인 면적)에 300마리가 뭉치는 경우도 있다고 한다) 바이러스가 전염되고 유지되기 쉬운 환경을 만들기 때문이다. 또한, 박쥐는 날아다니며 굉장히 넓은 활동반경을 움직이고(여름 서식지와 겨울 서식지가 800마일 (약 1,300km) 차이 나는 경우도 있다고 한다), 이로 인해 박쥐나 박쥐가 보유한 바이러스가 인간과 접할 개연성이 커질 수도 있을 것이다. 다만, 해당 페이퍼의 저자들은 박쥐의 면역체계에 대해서는 아직 아는 것이 부족하여, 새로운 연구를 통해 얻어지는 새로운 데이터가 필요하다는 신중한 태도를 보인다.

3. '아웃브레이크' - 관점 바꿔보기

이렇듯 박쥐에서 오는 전염성 질병의 사례를 포함해 여러 ‘인수공통 전염병’의 사례를 소개한 뒤, 책의 마지막 장(It Depends)에서 콰먼은 향후 ‘인수공통 전염병’의 발생 공식을 정리하며 향후의 전망을 예측한다. 이를 위해, 저자는 먼저 아웃브레이크(outbreak)라는 개념을 도입한다. 아웃브레이크는 우리가 일반적으로 어떤 큰 사건이 돌발적으로 발생하거나 전염병이 돌기 시작할 때를 가리키는 표현이지만, 저자는 “더 넓은 의미에서 아웃브레이크란 어떤 한 종(species)의 거대하고 급격한 개체수 증가에 적용될 수 있다”는 생태학자들의 관점을 소개한다. 그리고 “지구에서 가장 심각한 아웃브레이크는 호모 사피엔스의 아웃브레이크이다”라는 한 곤충학자의 글을 인용한다. 지구상에 이렇게나 “몸집이 크고 장수하면서도 터무니없이 수가 많은” 영장류는 없었다는 것이다. 이러한 관점에서 지난 반세기 동안 숫자가 두 배가 된 인류는 분명 아웃브레이크의 사례라고 할 수 있을 것이다. (pp.495-497) (세계은행 데이터에 따르면 1970년의 세계 인구수는 36.84억 명이었으며, 2018년에는 75.94억 명에 달했다.)

“그리고 아웃브레이크들의 공통점은, 끝이 있다는 것이다.” (p.498) 한 종의 개체수가 지나치게 늘어나게 되면 생태 조건이 변화하게 되고, 늘어난 숫자가 유지되기 어려운 상황이 되기 때문이다. 인류의 아웃브레이크에 ‘브레이크’를 걸 수 있는 요소 중 하나가 바로 ‘인수공통 전염병’이다. “생태적 환경이 스필오버의 기회를 제공[하면,] 진화가 그 기회를 잡고, 가능성을 탐색하여, 스필오버가 팬데믹이 될 수 있도록 돕는다.” (p.517) 인구가 늘어나고 상호작용이 활발해진 만큼, 병원체의 입장에서는 진화(변이)를 통해 인류의 면역체계를 뚫고 들어갈 수 있게 되면 ‘대박’이 되는 것이다. 인류가 개체수를 불리며 환경을 개발하여 생태계를 바꿔가는 만큼, 앞으로도 이러한 ‘아웃브레이크 종말의 법칙’에 따라, 다른 동물들 사이에서 유행하는 미지의 질병이 인간에게 건너와 새로운 대유행을 일으킬 공산이 크다. 우리는 이렇게 ‘인수공통 전염병’을 통해, 우리 인간이 자연세계의 법칙을 동일하게 적용받는 ‘자연의 일부’라는 사실을 다시 떠올리게 된다. (p.518)

이렇게 책의 핵심을 관통하는 주장을 정리하며, 콰먼은 ‘다음 큰 한방’의 유력후보로 독감을 지목한다. 조류독감(H5N1)은 인간에게 옮는 일은 드물지만, 걸리게 되면 치명률이 몹시 높은 바이러스성 질병이다. 조류독감 분야 권위자인 로버트 웹스터에 따르면 조류독감이 인간에게 옮을 수 있는 한, 조류독감이 인간 간 전염능력을 얻을 수 있는 이론적 가능성도 상존하며, 만약 그렇게 된다면 재앙이 될 것이라고 한다. (p.511) 실제로 책의 출간 이후 먼저 대유행을 일으킨 것은 독감이 아닌 신종 코로나바이러스였지만, 언젠가는 독감이 (치명률이 2%대에서 머물고 있는) 코로나19보다 더 많은 인명을 앗아가는 대재앙을 일으킬 수도 있다는 것이다.

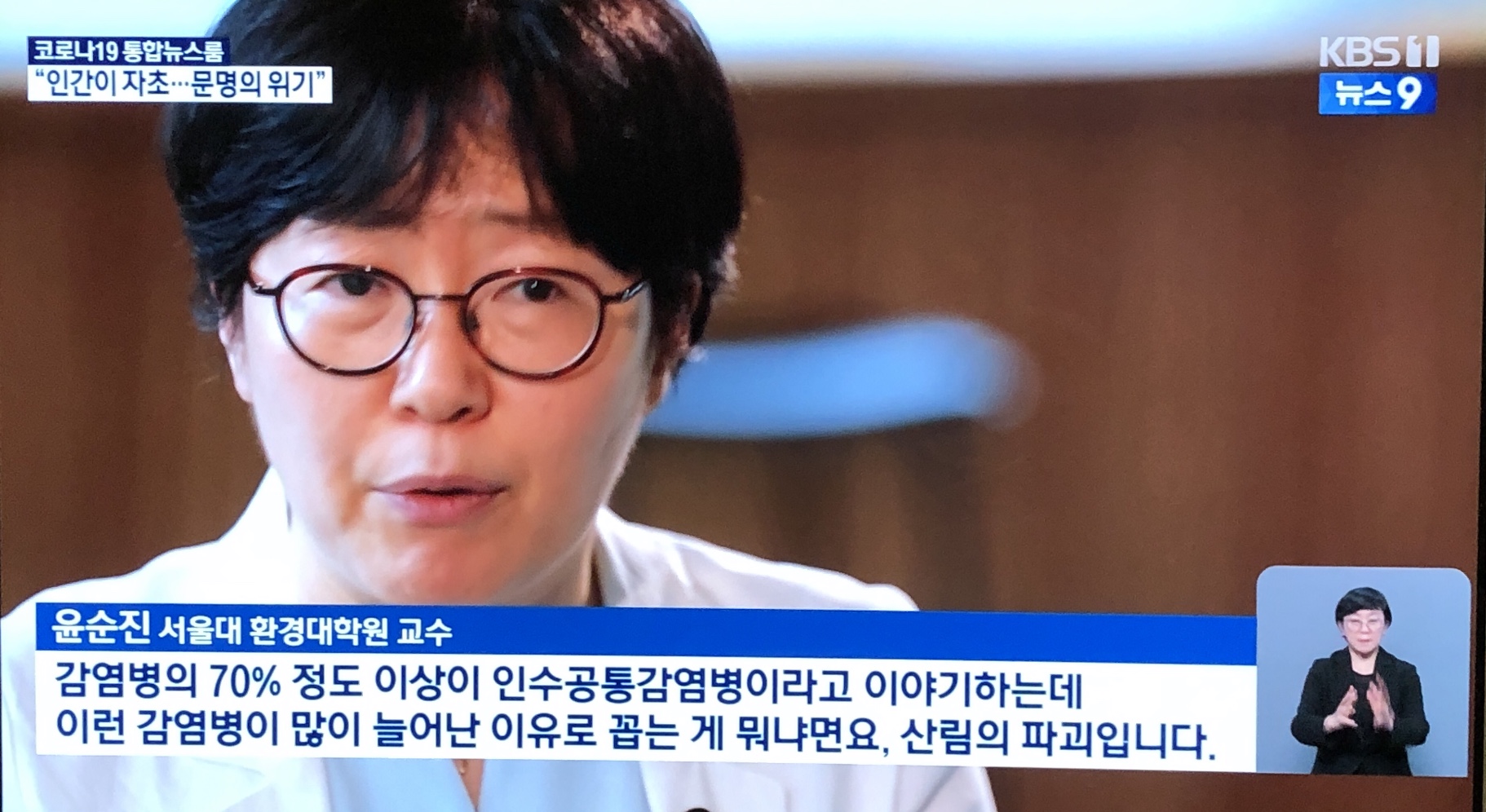

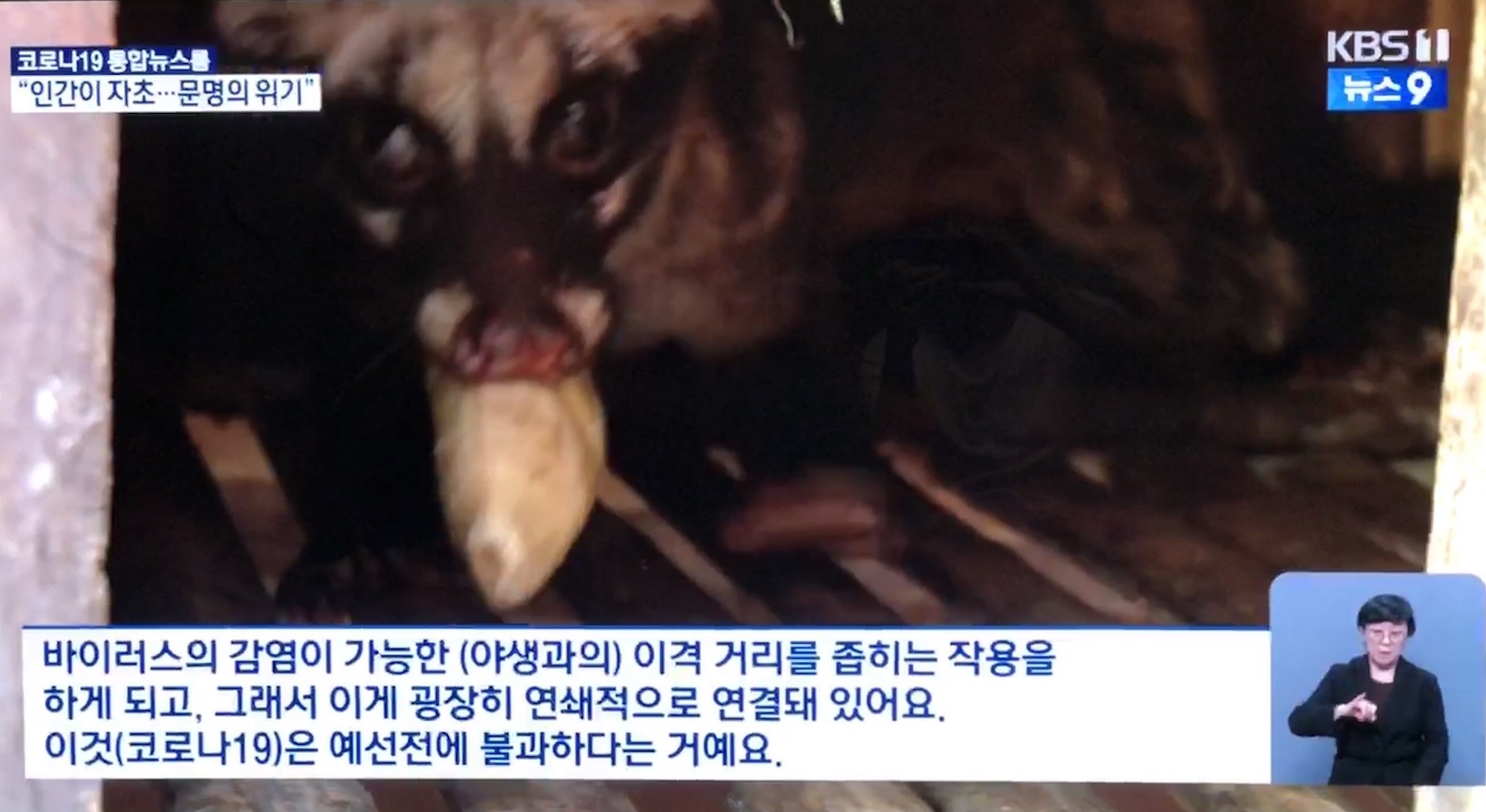

2020년 11월 6일 KBS 뉴스9 캡쳐 :

인간에 의한 환경변화로 인수공통 전염병의 사례가 더 많아질 것이다.

4. 결론과 아쉬운 점

이러한 전염병 대재앙 시나리오를 읽고 있으면 무기력감과 공포감이 들기까지 한다. 그러나 저자는 병원체의 생태와 진화를 연구하는 그렉 드와이어의 견해를 소개하며, “개인의 노력과 분별력, 선택이 집단을 휩쓸 수 있는 재앙을 피하는 데 거대한 효과를 발휘할 수 있다”고 일말의 희망을 찾는다. (pp.518-519) 사람들이 뭉쳐다니는 집단행동(herd behavior)에서 벗어나, 개개인이 기침을 할 때 입을 가리고, 감염병 증상이 있을 때 비행기를 타지 않는 등 ‘무리의 정형화된 행동에서 벗어나기’만 한다면 감염률이 대폭 줄어든다는 것이다. 오늘날 우리는 각국에서 코로나19에 대처하는 정책과 사람들의 대응이 달랐으며, 그 결과가 어떻게 다르게 나타나는지를 매일 뉴스에서 접하고 있다. 개개인의 대응과 방역 참여가 큰 차이를 만들어내고 있으며, 이러한 결과가 2012년에 발간된 이 책에서 이미 예견되고 경고되었다는 점이 경악스럽기까지 하다.

이 책에 대해 아쉬운 부분은, ‘인수공통 전염병’의 발생과 전파를 좇는 데 치중한 나머지, 이로 인한 사회·경제적 여파나, 극복을 위한 노력(치료제, 백신 개발 등)에 대한 비중이 크지 않다는 것이다. 코로나19 팬데믹 사태가 장기화된 현시점에서, 더 궁금해지는 것은 사실 “왜 이런 질병이 시작되었는가”보다, 우선 “지금 이 전염병의 끝은 어디이고, 여파는 어떠할 것인가”라는 부분이다. 사실 이 책은 원서의 제목과도 같이 ‘스필오버’에 집중한 책이기에, 이러한 궁금점들은 책의 문제의식과는 조금 거리가 있기는 하다. 그러나, ‘모든 아웃브레이크가 (언젠가) 끝난다’는 주장에 따라, 전염병 아웃브레이크들이 소멸되는 과정도 보여줬다면 좋았을 것 같다는 아쉬움이 남는다.

'독서평' 카테고리의 다른 글

| 조선업 도시 거제는 어떻게 부흥하고 쇠락하는가? (양승훈, 『중공업 가족의 유토피아 : 산업도시 거제, 빛과 그림자』서평) (0) | 2021.04.19 |

|---|---|

| 지도에 없는 나라들이 있다? 조슈아 키팅,『보이지 않는 국가들』 (0) | 2021.03.09 |

| 유발 하라리 -『사피엔스』의 내용과 의미 (0) | 2021.03.07 |

| 어른이 되어『창가의 토토』읽기 (0) | 2021.03.07 |

| 문과생의 칼 세이건 -『코스모스』 읽기 (0) | 2021.03.07 |